L'inverno demografico alle porte: il quadro della situazione toscana nel panorama nazionale

L’aggiornamento degli indicatori demografici ISTAT per l’anno 2023, recentemente pubblicato dall’Istituto, ci consente di fotografare la situazione toscana nel panorama nazionale, con alcuni approfondimenti per area o provincia all’interno del territorio regionale.

L’aggiornamento degli indicatori demografici ISTAT per l’anno 2023, recentemente pubblicato dall’Istituto, ci consente di fotografare la situazione toscana nel panorama nazionale, con alcuni approfondimenti per area o provincia all’interno del territorio regionale.

Stabili i residenti in Toscana

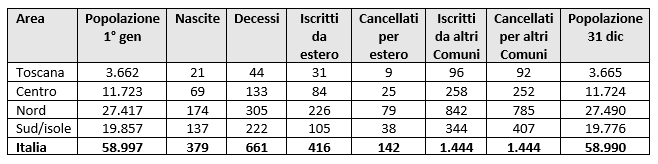

Al 31 dicembre 2023 la popolazione residente in Toscana è pari a 3.664.798 persone (Tabella 1). Pur trattandosi di dati provvisori (ISTAT consolida solitamente il dato nell’ultimo periodo dell’anno successivo), si profila un lieve aumento degli abitanti rispetto all’anno precedente (+2.817 unità, +0,8 per mille abitanti), in leggera controtendenza rispetto al -0,1 per 1.000 registrato in Italia e al trend degli ultimi anni che dal 2014 al 2022 ha visto perdere mediamente ogni anno 2,5 abitanti ogni 1.000 in Toscana e in Italia. Si tratta di una condizione comune a tutte le regioni del Centro Italia (che registrano mediamente un +0,1 ogni 1.000 abitanti), in un contesto nazionale che vede invece le regioni del Nord aumentare la propria popolazione del 2,7 per 1.000 e quelle del Mezzogiorno (Sud Italia e isole) perdere 4,1 residenti ogni 1.000 abitanti.

Tabella 1. Bilancio della popolazione residente, per area geografica - Valori in migliaia - Toscana e Italia, anno 2023 - Fonte: ISTAT

Ancora in diminuzione i nuovi nati

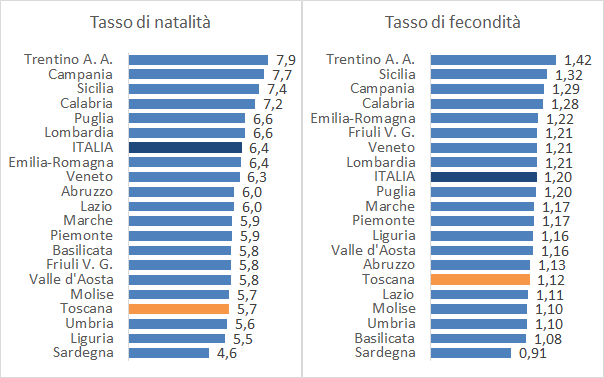

I 20.839 nuovi nati segnano l’ennesimo minimo storico di nascite, l’undicesimo consecutivo dal 2013. Le nascite sono il 3,6% in meno di quelle del 2022, l’11,1% se paragonate al 2019, ultimo anno prima della pandemia. Per contestualizzare il dato in un range temporale più ampio, nel 2008, anno in cui si è registrato il più recente picco di nascite, queste furono 33.610, circa 13mila in più, un calo del 38% in 15 anni. La nostra regione non rappresenta un’eccezione nel panorama nazionale (-3,6% di nascite in Italia nel 2023 rispetto al 2022, -9,7% rispetto al 2019, -34,2% rispetto al 2008), ma storicamente abbiamo un livello di natalità, se rapportato alla popolazione residente, minore della media: sono 5,7 ogni 1.000 abitanti i nuovi nati in Toscana, meno dei 6,4 per 1.000 in Italia (Figura 1). La riduzione della natalità riguarda indistintamente nati di cittadinanza italiana e straniera, si legge nella nota ISTAT che accompagna l’aggiornamento degli indicatori demografici, con gli stranieri che rappresentano il 13,3% del totale dei neonati e sono il 5,7% in meno rispetto al 2022. Il tasso di fecondità totale toscano, numero medio di figli per donna, è 1,12 (1,20 in Italia). Complice la struttura per età mediamente più anziana della nostra regione rispetto alle altre, ci collochiamo tra le posizioni che chiudono un’ipotetica graduatoria per livello di natalità o fecondità (Figura 1). La diminuzione delle nascite non dipende però solo dalla contrazione della fecondità (con l’età media al parto che ha raggiunto i 32,8 anni, rispetto ai 32,5 anni in Italia), ma anche dal calo delle donne in età convenzionalmente riproduttiva (15-49 anni), scese a 691.298 dalle 799.720 donne residenti nel 2014 (nella stessa decade gli uomini 15-49enni sono scesi da 799.070 agli odierni 715.186).

Figura 1. Natalità e fecondità, per regione - Tasso di natalità (nuovi nati per 1.000 abitanti) e di fecondità (numero medio di figli per donna) - Regioni e Italia, anno 2023 - Fonte: ISTAT

Terminati gli effetti della pandemia sulla mortalità

Tornano finalmente nel 2023 a diminuire in maniera decisa i decessi: 43.957 in Toscana, -10,1% rispetto al 2022 (-8% in Italia). Dopo l’eccesso di mortalità causato dalla pandemia che ha caratterizzato il triennio 2020-2022, il tasso torna quindi sui livelli pre-pandemici: i decessi osservati nel periodo 2015-2019 erano mediamente 43.727 ogni anno. Se rapportati alla popolazione si contano 12 decessi ogni 1.000 toscani (11,2 per 1.000 in Italia), mentre nel triennio 2020-2022 i tassi erano stati sempre uguali o superiori ai 13 per 1.000. ISTAT sottolinea che il calo di mortalità riguarda soprattutto la popolazione anziana che, come noto, rappresenta la gran parte dei decessi ed è stata la più esposta agli effetti della pandemia sull’eccesso di mortalità nel triennio 2020-2022: il 75% della diminuzione osservata si concentra tra gli over 80enni.

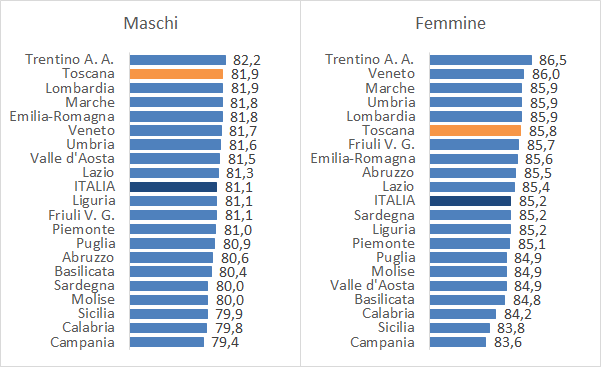

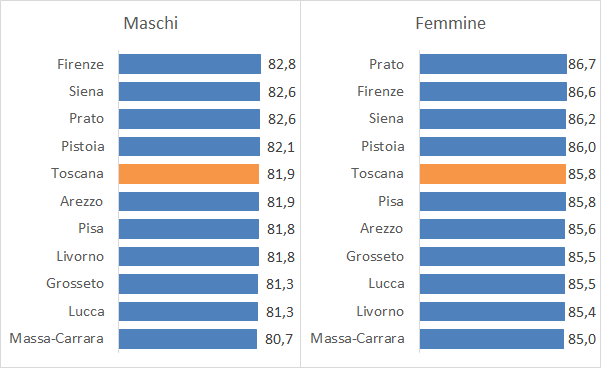

Il confronto con l’Italia non corretto per età penalizza la nostra regione, che avendo una presenza di anziani maggiore della media ha anche valori di mortalità grezzi più alti. Se aggiustato per età in realtà il nostro tasso di mortalità sarebbe inferiore a quello medio italiano, come dimostra il confronto della speranza di vita alla nascita (Figura 2). Il calo della mortalità si traduce in un cospicuo balzo in avanti di questo indicatore che si porta a 83,8 anni nel 2023 (83,1 in Italia), guadagnando sei mesi sul 2022, quando era 83,3 anni. Tra le donne toscane la speranza di vita alla nascita raggiunge gli 85,8 anni (85,2 in Italia), tra gli uomini 81,9 anni (81,1 anni in Italia). Il guadagno rispetto al 2022 è leggermente maggiore tra gli uomini (+0,6 anni vs +0,4 anni), perché più colpiti fino al 2022 dagli effetti della pandemia. Entrambi i sessi hanno comunque recuperato i livelli di sopravvivenza pre-Covid in Toscana (nel 2019 i valori erano 85,7 anni per le donne e 81,7 per gli uomini), mentre a livello nazionale le donne presentano ancora margini di recupero (il valore era pari a 85,4 anni nel 2019). La Toscana si mantiene tra le regioni con i valori più alti, in entrambi i sessi.

Figura 2. Speranza di vita alla nascita, per genere - Regioni e Italia, anno 2023 - Fonte: ISTAT

Progressivamente aumenta il contributo di chi sceglie di venire a vivere in Toscana

Il rapporto tra nascite e decessi continua a porre il segno meno di fronte al saldo naturale (differenza tra nuovi nati e decessi), con -23.118 unità in Toscana, anche se la diminuzione dei decessi ne limita in parte l’impatto negativo (nel 2022 si era registrato un -27.293) e permette al saldo migratorio di colmare e superare leggermente le perdite dovute al rapporto tra natalità e mortalità nella nostra regione. È infatti pari a 25.935 la differenza tra nuovi residenti provenienti da altre regioni o dall’estero e emigrati dalla Toscana, superiore al saldo naturale, anche se inferiore al dato 2022 (+27.608 la differenza tra ingressi e uscite). Nella nota ISTAT si sottolinea come le migrazioni con l’estero giochino un ruolo importante nel contesto demografico del Paese. Anche a livello nazionale, ad esempio, nell’ultimo anno il saldo migratorio ha compensato quasi del tutto il saldo naturale negativo, e i nuovi ingressi continuano a contribuire, se non all’ arresto, almeno al rallentamento del processo di invecchiamento. L’ingresso di nuovi immigrati dall’estero, infatti, ringiovanisce la struttura per età della popolazione, trattandosi principalmente di persone in età attiva, anche se mostra un impatto sempre più debole sui livelli di fecondità (in passato i livelli di fecondità della popolazione di origine straniera erano più alti). Queste dinamiche ovviamente valgono anche per gli italiani che scelgono di emigrare all’estero: il maggior deflusso netto di italiani si ha, infatti, per i 25-44enni e per gli under25enni. La combinazione tra arrivi e partenze di cittadini di origine straniera e italiana tende a far aumentare il peso relativo dei primi nella popolazione generale. L’immigrazione straniera è superiore alle partenze di stranieri residenti sul nostro territorio, mentre il flusso con l’estero dei cittadini italiani è caratterizzato da un numero di espatri più alto di quello dei rimpatri. Il risultato per la Toscana è un guadagno di popolazione di cittadinanza straniera (+14.663) e una diminuzione di cittadini italiani (-11.846). La popolazione residente di cittadinanza straniera è pari a 429.853 unità (11,7% del totale, 9% in Italia), +3,5%, rispetto al 2023 (+3,2% in Italia).

L’impatto delle dinamiche demografiche sui territori

I nuovi ingressi da fuori regione si concentrano

storicamente nelle aree più attrattive dal punto di vista lavorativo e dell’offerta dei servizi e questo contribuisce a diversificare il processo di invecchiamento sul territorio, contrapponendo i comuni “centri” (poli e comuni di cintura) a quelli delle “aree interne” (intermedie, periferiche ed ultraperiferiche), individuati dalla Strategia Nazionale delle Aree Interne (SNAI), sulla base della distanza dall’offerta di servizi essenziali (scuole, ospedali, trasporti). Le aree interne sono caratterizzate, nel lungo periodo, da un progressivo invecchiamento e declino della popolazione che rischia di aumentarne la fragilità. L’età media della popolazione delle aree interne è pari a 48,2 anni, più anziana di un anno rispetto a quella dei centri (47,2), e raggiunge i 49,2 anni nei comuni periferici ed ultraperiferici. In modo combinato con l’invecchiamento della popolazione, nelle aree interne si osserva anche un calo demografico maggiore rispetto ai centri. Nel corso degli ultimi 10 anni la popolazione dei comuni delle aree interne è diminuita mediamente del 4,7 per 1.000 ogni anno (-5,2 per 1.000 tra i comuni periferici o ultraperiferici), rispetto al -1,3 per 1.000 osservato tra i comuni delle aree del centro. Complessivamente l’età media della popolazione toscana è pari a 48 anni (46,6 anni in Italia), in crescita di 0,2 anni (poco più di 2 mesi) rispetto all’anno precedente. Gli anziani (65+ anni) rappresentano il 26,4% (24,3% in Italia), 7° regione in Italia. La Liguria è la regione più anziana, con una quota di over 65enni pari al 29%, seguono il Friuli-Venezia Giulia (27,1%) e l’Umbria (27%). Ogni 100 anziani toscani si contano 234 giovani under15 (200 in Italia).

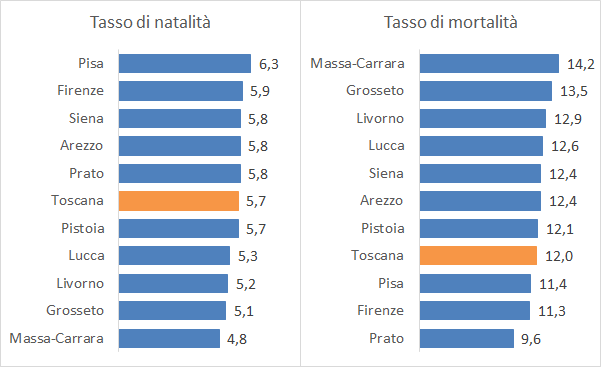

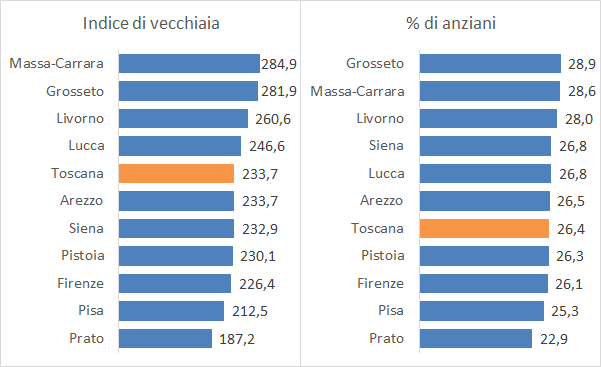

A livello provinciale, le graduatorie della natalità e della mortalità tendono ad essere speculari, per l’effetto della composizione per età della propria popolazione residente (Figura 3). Massa-Carrara, Grosseto e Livorno, le tre province che guidano la graduatoria per livelli di mortalità, sono anche quelle con il più alto indice di vecchiaia in regione (Figura 4). Viceversa Prato è di gran lunga la provincia con il più basso indice di vecchiaia in regione, anche grazie ai flussi migratori che l’hanno riguardata nelle ultime decadi, e infatti chiude la graduatoria per mortalità grezza.

Figura 3. Natalità e mortalità, per provincia - Tasso di natalità (nuovi nati per 1.000 abitanti) e di mortalità (decessi per 1.000 abitanti) – Province e Toscana, anno 2023 - Fonte: ISTAT

Insieme a Prato, Pisa e Firenze sono invece tra le province con l’indice di vecchiaia e la presenza di anziani minore e quindi tendenzialmente con un maggior numero di abitanti in età convenzionalmente fertile che le spinge in alto nella graduatoria per livello di natalità.

Figura 4. Indice di vecchiaia e anziani residenti, per provincia – Indice di vecchiaia (giovani under 15 ogni 100 anziani 65+) e anziani ogni 100 abitanti – Province e Toscana, anno 2023 - Fonte: ISTAT

In termini di salute, la fascia costiera si conferma, all’interno della regione, l’area con i valori più bassi di speranza di vita alla nascita (Figura 5). Dalla provincia con il valore più basso a quella con il valore più alto ci sono 2,1 anni di differenza tra i maschi e 1,7 tra le femmine. In particolare la provincia di Massa-Carrara presenta valori anche al di sotto della media nazionale in entrambi i sessi e si trova ancora al di sotto dei valori pre-pandemici (la speranza di vita alla nascita per entrambi i sessi è inferiore di 0,4 anni rispetto a quella del 2019).

Figura 5. Speranza di vita alla nascita, per genere – Province e Toscana Italia, anno 2023 - Fonte: ISTAT

Le province della costa toscana sono storicamente caratterizzate da maggiori livelli di mortalità in regione, le differenze non dipendono esclusivamente dalla composizione per età della popolazione (mediamente più anziana come si evince dalla Figura 4) e questo si riflette ovviamente sulla speranza di vita. In questo senso la lettura degli indicatori relativi alla mortalità evitabile (indicatore che misura i decessi prima dei 75 anni d’età per cause prevenibili da azioni di prevenzione e di intervento efficaci) contribuisce a spiegare parte di questo gap di salute. Recentemente è stato aggiornato il rapporto annuale che approfondisce queste tematiche e nelle prossime settimane approfondiremo i dati della nostra regione per contestualizzare meglio queste dinamiche interne.

Conclusioni

Il tratto saliente degli andamenti demografici descritti nei paragrafi precedenti è l’aumento ancora una volta del fenomeno della denatalità in Toscana come in Italia: quasi il 40% in meno a partire dal 2008, un dato impressionante. Le cause della denatalità sono molteplici e complesse, comuni e a molti paesi europei ed in generale a molti paesi economicamente in stato avanzato e si intrecciano tra loro creando un quadro socio-economico che disincentiva la procreazione. Tra i fattori più importanti troviamo gli stessi fattori demografici, come l’invecchiamento della popolazione, con un numero crescente di anziani e un numero decrescente di donne giovani in età fertile. Questo porta a una diminuzione naturale del numero di nascite. Forte è il peso della diminuzione del tasso di fertilità, le donne toscane come quelle italiane fanno sempre meno figli, anche a causa di altri fattori sovrastrutturali. I fattori economici innanzitutto, come la precarietà lavorativa ed i bassi salari caratteristici soprattutto per la popolazione più giovane, la difficoltà di trovare un lavoro stabile e ben retribuito, unita all'aumento dei costi della vita, rende difficile per i giovani potersi permettere di avere figli. Mancanza strutturale di politiche di sostegno alle famiglie, come asili nido gratuiti o con costi accessibili fuori dal sistema pubblico, congedi parentali adeguati e flessibilità lavorativa soprattutto per le donne, benchè la Regione Toscana abbia lavorato in tal senso negli ultimi anni. Questo rende difficile per le donne conciliare il lavoro con la maternità e per le famiglie affrontare le spese legate all'accudimento dei bambini. Il costo elevato delle case e la difficoltà di ottenere un mutuo rendono difficile per le giovani coppie acquistare una casa, soprattutto se con figli . Infine fattori sociali e culturali, l’ lncertezza sul futuro dovuta alle problematiche di natura economica rendono i giovani insicuri riguardo alla pianificazione del futuro, sia in termini di lavoro che di prospettive di vita. Questo porta a rinviare la decisione di avere figli o a ridurne il numero. Infine con tutta probabilità assistiamo anche ad un mutamento dei valori, il modello di famiglia tradizionale sta cambiando, con sempre più coppie che scelgono di non sposarsi o di avere figli. Inoltre, c'è una crescente attenzione alla realizzazione personale e professionale, che può portare a posticipare la maternità o a rinunciarvi del tutto.

A cura di:

- Francesco Profili, Fabio Voller - Agenzia regionale di sanità della Toscana

Approfondimenti